প্রধীর তালুকদার (রেগা)

প্রাক্কথন: ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপ্টমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি) এক সমীক্ষায় বলছে, কেবল ২০১৫ সালে ২ কোটি ৪৪ লক্ষ (প্রায় আড়াই কোটি) মানুষ সারাবিশ্বে উদ্বাস্তু এবং দেশান্তরের শিকার হয়েছে। তার মধ্যে ৬৫ লক্ষ ৬০ হাজার মানুষ স্থানান্তরিত হয়েছে দেশে দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ ওনানা ধরনের সশস্ত্র সংঘর্ষের কারণে। ২০০৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত সাড়ে বাইশ লক্ষ উদ্বাস্তু পরিবেশগত বিপর্যয়ের ফলে। তবে রাস্তা, ঘাট, খনি, বাঁধ ইত্যাদি উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলেও যে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুভিটা ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে দেশান্তরিত পর্যন্ত হচ্ছে তার হিসেব কে রাখে?

আজ এমন একটি রিপোর্ট নিয়ে এই লেখা যা করা হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ শেষ হওয়ার ঠিক বছর খানেক আগে। ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন-এর অর্থানুকুল্যে গবেষণাটি পরিচালিত হয় ১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬১ সালের জুন মাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পার্বত্য চট্টগ্রামে মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষা নিয়ে। কর্ণফুলী নদীতে কাপ্তাই বাঁধ হয়ে যাওয়ার পর বিশেষত চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকজন যে বিপর্যয়ের মুখোমুখী হবে, তাদের প্রতিক্রিয়া এবং তাদের বিকল্প চিন্তা কী হবে? তারা বাঁধ পরবর্তী উদ্বাস্তু হয়ে কোথায় নতুন বসতি গড়ে তুলবে, জীবন জীবিকার সিদ্ধান্তই বা কিভাবে নেবে, তার কারণ ইত্যাদিই ছিল সেই গবেষণার প্রতিপাদ্য। গবেষণাটি জিওগ্রাফিক্যাল রিভিউতে প্রকাশ হয়েছে ১৯৬৩ সালে। ক্যালিফোর্নিয়ার সাক্রামেন্ট স্টেট কলেজের এসোসিয়েট প্রফেসর ড. ডেভিড ই সফার হলেন এ গবেষণার কর্ণধার।

অতীতের খন্ডচিত্র: পার্বত্য চট্টগ্রামে এক প্রকার দ্বৈত শাসনের পদ্ধতি রয়েছে। জেলা শাসিত হয় ডেপুটি কমিশনারের দ্বারা আর সমগ্র জেলাতিনটি আঞ্চলিক সার্কেলে বিভক্ত যার রয়েছে তিনজন সার্কেল চীফ (রাজা)। তারা যে যার প্রথাগত শাসনের দ্বারা অধীনস্ত সার্কেলে কার্যক্রমপরিচালনা করে থাকে। চীফরা প্রথাগত সামাজিক বিচার ব্যবস্থার জন্য এবং জুমের উপর অধিকারের সাপেক্ষে প্রতিটি জুমিয়া পরিবার থেকে বাৎসরিক খাজনা গ্রহণ করে। চাকমাদের জনবসতির আনুপাতিক তুলনায় চাকমা সার্কেল সবচেয়ে বড়। তবে বোমাং ও মং সার্কেলের তুলনায় এর জনবৈচিত্রও কম। চাকমারা আবার চাকমা সার্কেলের বাইরেও চেঙ্গী নদীর উজানে গিয়ে মং সার্কেল এমন কি ত্রিপুরা রাজ্য পর্যন্ত বসতি গড়েছে।

চাকমাদের সম্ভ্রান্ত শ্রেণির মানুষরাই সমতলের বাঙালিদের নিয়ে আসে চাষাবাদের শ্রমিক হিসেবে। পাহাড়িদের সমতলে চাষাবাদ পদ্ধতির বৃদ্ধির সাথে সাথে সমতল এলাকা থেকে বাঙালিদের আগমনও বেড়ে যায়। প্রথমে তারা শ্রমিক হিসেবে আসলেও কালক্রমে ভাগচাষী বা বর্গাচাষী থেকে ক্রমে ক্রমে জেলা প্রশাসন তাদের জমিও দখলে নিতে অনুমতি দেয়া শুরু করে।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ হওয়ার সময় পর্যন্ত এই ছিল ক্রমবর্ধমান সাধারণ চিত্র। সমতলের বাঙালিরাই পাহাড়ে সমগ্র জেলার নদীপথের বাজারগুলি পরিচালন শুরু করে। নদী উপত্যকার লাঙলচাষী পাহাড়িরা কেবল চাল ডালের উপরই নয়, কাপড়, থালা বাসন থেকে শুরু করে দা, ছুড়ি ইত্যাদি প্রধান নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের জন্য সার্বিকভাবে বাজারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সমতলের বাঙালিরাই যানবাহন পরিচালনা করেএবং অপেশাদার শ্রমিক হিসেবেও পাহাড়িদের সংখ্যালঘু করে তোলে। প্রশাসনের প্রায় সব কর্মকর্তারা আর চাকরিজীবীই বাঙালি সমতলবাসী। তারাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এবং শিক্ষাদানও বাংলা ভাষায় হয়। তবে লক্ষ্যণীয় যে, সচরাচর গ্রামাঞ্চলের প্রাইমারী স্কুলগুলির শিক্ষকরা মুসলিম নয়। হয়তো বা বাঙালি হিন্দু।

The two peoples- Muslim Bengalis and non-Muslim hill men- have simply not been able to live comfortably together, because of mutual dislike and fear. The absence of Muslim converts among the hill people shows that a barrier to sympathetic communication exists between them. For most Bengalis, the district is still an alien land, where their stay is only temporary. Officials, policemen, boatmen, traders and coolies may spend much of the year in the Hill Tracts, but their families live in the plains. This intensifies the feeling, common among the hill men, that outsiders are exploiting them. এই ছিল তখনকার সময়ে একজন ইউরোপিয়ান গবেষকের দৃষ্টিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাম্প্রদায়িক জনজীবনের এক ঝলক।

আনুমানিক তথ্যাবলী: ১৯৬১ সালে পার্বত্য জেলায় জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৩,৪৭,০০০ জন। ১৯৫০ দশকে কাপ্তাই বাঁধে সম্ভাব্য জলমগ্ন হওয়ার জায়গাগুলিতে (রিজার্ভেয়ার এরিয়া) ১,১৫,০০০ জনসংখ্যা বসবাস করে যা গোটা জেলার প্রায় অর্ধেক বলা যায়। লাঙল চাষাবাদের সাথে জীবিকা নির্বাহ করে প্রায় ৮০,০০০ জনসংখ্যা (৫৫%)। তবে এদের মধ্যে ৫০,০০০ জনসংখ্যাকে প্রধানত সমতলের চাষাবাদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের মানুষ হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। বাকীরা পাহাড়ে জুম চাষী। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১১৮ ফুট উচ্চতায় কাপ্তাই বাঁধ দিলে ২২৫ বর্গমাইল এলাকা তলিয়ে যাবে বলে হিসেব ধরা হয়। এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প দিয়ে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কমপক্ষে ৮০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়।

বাঁধের কারণে জলমগ্ন হলে ৮০ হাজার জনসংখ্যা উদ্ভাস্ত হয়ে যাবে ধরা হলেও ১৯৬০ সালের শেষের দিকে রেজিস্টার অনুসারে ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা নথিবদ্ধ করা হয়েছে ৮৫,৩০০ জন। তার মধ্যে কেবল চাষোপযোগী ভূমির উপর নির্ভরশীল ৪৫,৫০০ জনসংখ্যাকে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত ধরা হয়েছে যাদের ৯০% পাহাড়ি মানুষ আর বাকী ১০% বাঙালি। পাহাড়িদের মধ্যে ৯০% চাকমা আর বাকী হলো তঞ্চঙ্গ্যা ও মারমা জাতির লোক যারা চেঙ্গী ও কর্ণফুলী উপত্যকার মধ্যাঞ্চলে কিংবা বিলাইছড়ির নিকটে রেইঙখ্যং এলাকায় বসবাস করে।

১৯৫৯ সালের রাজস্ব বিভাগের এক সরকারি নথি অনুসারে ৫৪,০০০ একর চাষযোগ্য জমি ডুবে যাবে। এর মধ্যে ৫,০০০ একর সাময়িক সময়ে চাষাবাদযোগ্য জমি। সম্ভাব্য হ্রদ এলাকার এক জরিপে দেখানো হচ্ছে ৩৯,৪০০ চাষীর ৩২,০০০ একর উর্বর চাষযোগ্য সমতল জমি তলিয়ে যাবে যা কিনা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ৮৭%। ১৯৬০ সালে ফেব্রুয়ারির এক সমীক্ষায় দেখানো হচ্ছে কেবল ২১,০০০ একরের জমিতে চাষাবাদে নির্ভরশীল ৩৮,০০০ জনসংখ্যা জেলার মধ্যেই উদ্বাস্তু হয়ে কোথাও না কোথাও ভবিষ্যত জীবন ধারণে তাদের ঠাঁই খুঁজে নেবে। বাকী ৫২,০০০ জনসংখ্যার উদ্বাস্তু জানে না তারা কোথায় বসতি গড়বে। কাজেই তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে।

সরকারি প্রতিশ্রুতি ছিল সবাইকেই যথাযথ ভূমি দিয়ে পুনর্বাসনের। কিন্তু সততার সাথে সেই লক্ষ্য পূরণে পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। তাছাড়া উদ্বাস্তু হয়ে পড়ার পর কী হবে তা নিয়েও পাহাড়ি চাকমাদের সচেতনতার ঘাটতি ছিলই। সরকারের যেমন সমূহ সমস্যার বিষয়ে উদাসীনতা ছিল তেমনি প্রশাসনের কর্তাদেরও ভ্রান্ত ধারনা ছিল যাযাবর জীবন যাপনে অভ্যস্ত পশ্চাদপদ জুমিয়া চাকমাদের প্রকৃতি ও জুমের উপর নির্ভর করে সহজে বেঁচে থাকার ব্যাপারটি নিয়ে। তবে ১৯৫৬-৫৭ সালে কাচালং ও ঠেগা নদী উপত্যকার রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকায় বসতি দেয়ার সরকারি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জেলা বন প্রশাসন তীব্র আপত্তি তোলে। তাদের আপত্তিতে কাচালং নদী উপত্যকার কেবল ২৩,০০০ একর রিজার্ভ এলাকা খুলে দেয়া হয়। এটি ছিল অতি নগণ্য পুনর্বাসন এলাকা, কিন্তু কর্তৃপক্ষের কেউ স্বীকার করবে না। কাজেই পাহাড়িরা কোথায় যাবে সে সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন।

কাচালং পুনর্বাসন এলাকার কথা ধরা যাক। এখানে প্রথমে ধরা হয়েছিল ১৩,০০০ একর জায়গা পাওয়া যাবে। পরে তা কমিয়ে ১০,০০০ একরে সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু ১৯৬০ সালে কাগজে-পত্রে বন্দোবস্ত দেয়া হয় ৮,৭০০ একর ফলে বেশির ভাগ উদ্বাস্তু মানুষ এদিকে চলে যায়। অনেক উদ্বাস্ত একেবারেই গহীন অরণ্য কেটে যে যার সুবিধামত করে কোন রকমে অস্থায়ী বসতি গড়ে নেয়। কারণ সতর্ক করা হয়েছিল যে, হয়তো বা এ জায়গাও ছাড়তে হবে যদি পানির স্তর এরও বেশি উঠে যায়। উড়ো খবর রটে যায় যে, বাঁধের উচ্চতা বাড়িয়ে পরে পানির স্তর বৃদ্ধি করে হ্রদের এলাকা পর্যায়ক্রমে বাড়ান হবে। সুতরাং একটা অনিশ্চয়তা প্রথম সেটেলমেন্টের বেলায় পাহাড়ি মানুষদের নিরবে মেনে নিতে হয়েছে। সরকারিভাবে পুনর্বাসন কার্যক্রমকে খুব বেশি আমলে নেয়া হয়নি। পুনর্বাসন এলাকায় বাস্তবে দেখা গেছে এমন অনেক জমিতে বন্দোবস্তি দেয়া হয়েছে যা বর্ষা মৌসুমে হ্রদের পানিতে তলিয়ে যায়।

প্রাথমিক পছন্দ ও সিদ্ধান্ত: পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ পাহাড়িদের কথা বাদ, হেডম্যান কার্বারী বা স্থানীয় মুরুব্বী শ্রেণির মানুষরা ছিলেন কাপ্তাই বাঁধের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে অন্ধকারে। কাজেই উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়ার পর তাদের ভবিষ্যত নিয়েও পরামর্শ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে ছিল দুর্বলতা। ১৯৬০ সালের শুরুতে পাহাড়িদের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যে কয়টি পছন্দের (চয়েস) মুখোমুখী হতে হয়েছে তা হলো:-

(ক) নিজের মৌজার মধ্যেই অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া;

(খ) হ্রদের সম্ভাব্য এলাকারও বহু দূরে চলে যাওয়া;

(গ) কাচালং পুনর্বাসনের এলাকায় চলে যাওয়া;

(ঘ) জেলার অন্যত্র বা চেঙ্গী ও মাইনী উপত্যকার দাবিদার নেই এমন জায়গায় বসতি গড়া।

আমেরিকার অর্থ সাহায্যে তৈরি কাপ্তাই বাঁধ বিশাল প্রকল্পটি পুরোটাই রেভেনিউ বিভাগের তদারকিতে চলে। বাঁধ তৈরির পরবর্তী ফলাফল বা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যা মোকাবেলার চাইতে প্রকল্প বাস্তবায়নই হয়ে যায় মুখ্য। কর্ণফুলী ও কাচালঙের মধ্যাঞ্চলের নীচু জমিগুলি ১৯৬০ সালের বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই জলমগ্ন হয়ে যাবে বলা হয়। আবার নতুন জায়গায় বসতি গড়তে হলে প্রাথমিক কৃষিকাজের বন্দোবস্ত আগেভাগেই করে রাখতে হবে। আর সরকারি বাঙালি কর্মকর্তাদের বারংবার ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার তাগিদ পাহাড়ি মানুষরা এক প্রকার চাপ হিসেবেই ধরে নিয়েছিল।

সুতরাং তাড়াতাড়িই সিদ্ধান্ত নেয়ার আগ মূহুর্ত। নতুন জায়গায় আগে থেকে গিয়ে তত্ততালাস নিয়ে পরিকল্পিত বসতি গড়ার সময় কোথায়। কাজেই সংখ্যা গরিষ্ঠ উদ্বাস্তু মানুষ যেদিকে চলে যাচ্ছে সেদিকেই হুড়োহুড়ি পড়ে যায় সরে যেতে। ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার বেশির ভাগ চাকমাই অশিক্ষিত। জনস্থানান্তরের বিষয়ে চাকমাদের নিয়ে মনোযোগ থাকলেও তঞ্চঙ্গ্যা ও মারমাদের বেলায় উদাসীনতা দেখা গেছে। তাদের আলাদা দল ভেবে গুরুত্ব কম ছিল। কাচালং ভ্যালীতে তাদের পুনর্বাসন বা বসতি দেয়ার সুযোগ দেয়াই হয়নি। ফলে তারা বোমাঙ সার্কেলের উত্তরাংশের দিকে স্থানান্তরিত হতে দেখা যায়।

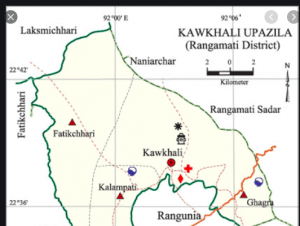

যে মুসলিম বাঙালিরা উদ্বাস্তু হয়েছিল তাদেরও আলাদা দল হিসেব করে জেলা প্রশাসন অপেক্ষাকৃত বেশি মনোযোগ দিয়ে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণকরে। তাদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের বিষয়টিও সুচারুভাবে সম্পন্ন করার মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। তাদের চট্টগ্রামের কাছে কাউখালীর শিয়ালবুক্যে ও লামার ফাস্যাখালী এলাকায় বসতি গড়ার পরামর্শও দেয়া হয়। আবার সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় প্রায় ৫৭০ পরিবার সমতলের অধিবাসীকে কাচালঙের দিকে মারিশ্যা বাজার এলাকায় পুনর্বাসন দেয়া হয় এবং এরা ২,০০০ একরের সব চাইতে ভালো জমিগুলিতে বসতি গড়ে নেয়।

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: কাপ্তাই বাঁধের শিকার চাকমারা কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কেনই বা নিয়েছে সে বিষয়ে জেলা অফিসের ফাইলে সুস্পষ্টভাবে কিছুই লেখা নেই। সরকারিভাবে দায়ভার ভিত্তিক কোন পরিকল্পনা বা পরামর্শ কিংবা ক্ষতিগ্রস্তদের স্থানান্তরিত হওয়ার উপায় গ্রহণে সহযোগিতা, তদারকি-তত্বাবধানের কোন কথাই নেই। অসংগঠিতভাবে যে যেভাবে পারে যেদিকে পারে স্থানান্তরিত হওয়ার (মাইগ্রেট) হিড়িকের মধ্যে কর্তৃপক্ষের দায়হীনতা চরমভাবে লক্ষণীয়। চাকমাদের বেলায় আলাদাভাবে (কাটাগোরাইজড) ফাইলগুলির নথিপত্রও অসম্পূর্ণ। বাঙালি উদ্বাস্তু যারা কাচালঙে স্থানান্তরিত হবে তাদের তথ্যগুলি এক প্রকার গুছানো পাওয়া গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত চাকমাদের বিকল্প উপায় গ্রহণের ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখিত যে চারটি বিষয়ে লেখা আছে তা নিম্নরূপ:-

১) হ্রদ অঞ্চলের কাছাকাছি বসতি গড়বে ৫২%;

২) কাচালঙ এলাকায় স্থানান্তরিত হবে ২৯%;

৩) চেঙ্গী-মাইনী স্থানান্তরিত হবে ১৪%;

৪) জেলার মধ্যেই অন্যত্র বসতি গড়বে ৫%।

তবে কাচালঙের নিম্নাঞ্চল মাইনী মুখ থেকে কর্ণফুলী উপত্যকা হয়ে রাঙ্গামাটি অবধি ৬টি মৌজার উদ্বাস্তু সংখ্যা ৪৩%। সমগ্র ৩৭টি মৌজার ৮,২৭০ পরিবার পাহাড়ি উদ্বাস্তুর মধ্যে ১৯৭৫ পরিবার সমতলভূমির চাষী। অপরদিকে চেঙ্গী উপত্যকার মৌজাগুলির ক্ষেত্রে যেমন বাকছড়ি মৌজার ৮২ শতাংশ সমতলভূমির চাষী হওয়া সত্ত্বেও কেবল ৩৮ শতাংশ চাকমা স্থানান্তরিত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ পরিসংখ্যান থেকে ধরে নেয়া যায় চেঙ্গীভ্যালী কাচালঙ ভ্যালীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত উঁচু। স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তারাও এই অঞ্চলের চাকমা উদ্বাস্তুদের অবস্থা বুঝে সেভাবে সরে যাওয়ার উৎসাহ দেয়।

এ থেকে বোঝা যায় সরকারি কর্মকর্তারাও প্রকৃতপক্ষে বাঁধের জলস্তর কতদূর উঠবে সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিল না। কারণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণের তারতম্যের উপরও কাপ্তাই হ্রদের জলস্তরকে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়টা ছিল সকলের কাছেই অজানা। অজানা ছিল খরা মৌসুম আর বর্ষা মৌসুমের জলস্তরের উঠানামার পার্থক্য। অনেকের ধারণা যা ছিল তার থেকেও বেশি খারাপ পরিস্থিতি যে হতে পারে। আবার অনেকে বিশ্বাসই করেনি যে জলস্তর ততদূর উপরে চলে যেতে পারে। কিছু কিছু উদ্বাস্তু একই জায়গার ৪০ কি ৫০ ফুট উঁচুতে গিয়ে নতুন ঘরবাড়ি করে নতুন বসতির কথা ঠিক করেছে।

সুভলঙের ক্ষেত্রে তাই দেখা যায় । সুভলঙ মুখ থেকে কয়েক মাইলের উজানের মানুষরা চিন্তাই করেনি তাদের উদ্বাস্তু হতে হবে। সমতলের চাষীদের সংখ্যা তুলনামূলক কম হওয়ার কারণে রয়ে সয়ে যতদূর কাছাকাছি থাকা যায় তাই ছিল তাদের চিন্তা চেতনা। আর নিতান্তই যদি সরে যেতেই হয় তবে কাছাকাছির পাহাড়ে জুমচাষ করে জীবন ধারন করা যাবে। আবার কাট্টলী মৌজায় কেবল ২৯% সমতল চাষী হলেও ৩৮০ পরিবারের সবাই উদ্বাস্তু হয়ে অন্যত্র চলে যায়। রেইঙখ্যঙ ও মধ্য চেঙ্গী উপত্যকার চাকমা, মারমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের বেলায় স্থানান্তরের ধরন ভিন্ন দেখা যায়। রেইঙখ্যঙের তঞ্চঙ্গ্যাদের মধ্যে কর্ণফুলীর পশ্চিম ও দক্ষিণাংশে সরে যাওয়ার ঝোঁক লক্ষ্যণীয়।

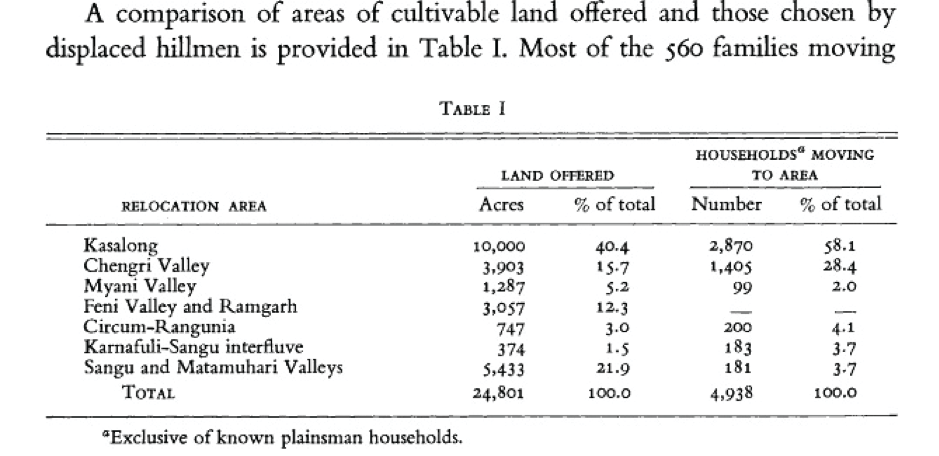

দক্ষিণের ম্রো, খিয়াং বসতির দিকে চাকমাদের স্থানান্তরের ঝোঁক কম থাকার কারণ হলো এদিকের অঞ্চলটি তাদের কাছে অপরিচিত। মধ্য চেঙ্গীর দুই মৌজার মারমাদের মং সার্কেলের মারমা (মগ) বসতির দিকে যাওয়ার ঝোঁক। অবশ্য উদ্বাস্তুদের স্থানান্তরের ব্যাপারটা নির্ভর করছিল বিকল্প জমির প্রাপ্যতার উপর। এই দুই মৌজার উদ্বাস্তুদের হারানো জমির পরিমাণ ২১,০০০ একর। তবে সরকারের প্রত্যাশিত হিসেব অনুযায়ী অনেক কম। প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারের সর্বোচ্চ হারানো ভূমির পরিমাণ ১০ একর সরকারিভাবে হিসেব করার কারণে এ তারতম্য হয়ে যায়। কিন্তু ২১,০০০ একর জমির ক্ষতিপূরণ করতে বিকল্প জমি পাওয়া গেছে মাত্র ১৫,৭০০ একর। নীচের তথ্যচিত্র থেকে এ বিষয়ে কিছু অনুধাবনযোগ্য।

দায়হীন কর্তৃপক্ষ ও নেতৃত্ব সংকট: জেলার উত্তরাংশ ভারতের সীমান্তের দিকে বসতি গড়ার বিষয়টি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যেহেতু পাকিস্তান ও ভারতীয় সেনাদের মধ্যে সাম্প্রতিক কয়েক দফা যুদ্ধ ঘটে গেছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক সীমানার কাছাকাছি ঠেগা ভ্যালীর দিকে বসতি গড়তেও চাকমাদের অনিচ্ছা পরিলক্ষিত হয়। চেঙ্গী ভ্যালীতে যে চাকমা উদ্বাস্তুরা বসতির জন্য মনস্থির করেছে তাদেরও সেই মনোভাব দেখা যায়। তবে উত্তরের এই অংশে ত্রিপুরা জুমিয়ারা আগে থেকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। চেঙ্গী উপত্যকার সর্ব উত্তরে ব্যবসা কেন্দ্র লোগাঙ বাজারও মাত্র দু দশক আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এ সমস্ত অঞ্চলে জুম এবং সমতল চাষাবাদ দুই পদ্ধতি চাকমা উদ্বাস্তুদের বসতির জন্য উপযুক্ত। সমুদ্র সমতল থেকে ২০০ ফুট উচ্চতায় পানছড়ি বাজার এলাকায়ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে চাকমা বসতি থাকায় কাপ্তাই বাঁধের উদ্বাস্তু চাকমাদের সরে যাওয়ার আগ্রহ রয়েছে।

চেঙ্গী উপত্যকায় উদ্বাস্তু চাকমাদের মধ্যে অর্ধেক চেঙ্গীর নিম্নাঞ্চল থেকে আর বাকী অর্ধেক চেঙ্গী মুখেরও নিচে কর্ণফুলী উপত্যকার মানুষ। কাজেই ১,৩৫১ উদ্বাস্তু পরিবারের জন্য ১,৫৯৪ একর জমি পানছড়ি ও লোগাঙ অঞ্চলে সেটেলমেন্ট করার জন্য যুক্তিযুক্ত। এর মধ্যেও ২,৩০৯ একর মালিকানা হীন জমি খুঁজে পাওয়ায় সরকারি কর্মকর্তাদের এই ভ্যালীতে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সহজতর মনে হলেও কেবল ৫৪ পরিবারকে উৎসাহী তালিকায় নথিভুক্ত করা গেছে। চাকমা উদ্বাস্তুদের মুখে তার ব্যাখ্যা ছিল এরকম- “পাকিস্তানী পুলিশের নানা ধরনের অত্যাচার রয়েছে। তদুপরি সীমান্ত এলাকায় চোরাকারবারী, সীমান্ত রক্ষীদের প্রতিনিয়ত চাঁদাবাজি, পাহাড়ি নারীদের প্রতি হয়রানি এবং সম্ভাব্য ভারত পাকিস্তানের বিক্ষিপ্ত গোলাগুলির খবর তাদের নিরুৎসাহিত করেছে।”

সরকারিভাবে কাচালঙ উপত্যকার পুনর্বাসন অঞ্চল নিয়ে সর্বাধিক মনোযোগ দেয়া হয়। ব্লক ভিত্তিক হিসেব করে প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত মৌজার উদ্বাস্তুদের একেকটি ব্লকে পুনর্বাসন করার পরিকল্পনা নেয়ার কথা ভাবা হয়। জমির বদলে জমি দেয়া এই তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতি পরিবারের ১০ একর জমির হিসেবও মাথায় রাখা হয়। পাহাড়িদের থেকেই ব্লক লিডারও নিয়োগ দেয়া হয়। তবে যারা এতদিন নদী উপত্যকার সমতলের খোলা জমিতে বসবাস করে আসছিল তাদের জন্য কাচালঙ রিজার্ভ অঞ্চল একেবারেই উপযুক্ত হওয়ার নয়। রাঙ্গামাটি থেকে মারিশ্যা পায়ে হেঁটে ৩ দিনের পথ। আর ছোট নৌকায় গেলে আরো বেশি সময় লাগে। মারিশ্যা বাজারের মতো জঙ্গল পরিস্কার করে বাজার পর্যন্ত গড়ে তোলা হয়। তবে বাজার এলাকায় পাহাড়িদের চাইতে বাঙালিদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে বলে মনে হয় যেহেতু জঙ্গল কেটে পাহাড়িদের বসতিস্থাপন বাঙালিদের তুলনায় সহজতর হবে বলে ধারনা করা হয়।

কাচালঙ পুনর্বাসন এলাকাও বর্ষা মৌসুমে যখন হ্রদের জলস্তর সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠতে থাকে তখন তাও ডুবে যেতে পারে বলেও আশংকা হচ্ছিল বার বার। অন্যদিকে যারা পাহাড়ের ঢালে জঙ্গল পরিস্কার করে জুম চাষের আয়োজন করছিল তাদেরও বন বিভাগের কর্তারা হুশিয়ার করে দিয়েছে যে সেই জমিও তাদের মালিকানায় দেয়া হবে না। এই উঁচু ভূমি সরকারিভাবে ফল বাগানের জন্য বরাদ্দ করা আছে। সরকারিভাবে এই ভূমি কিভাবে ব্যবহার হবে তারও ব্যাখ্যা ছিল না। ইত্যাদি অনিশ্চয়তা সাধারণ অশিক্ষিত পাহাড়ি মানুষদের মনে চরমভাবে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। বিরাট সংখ্যক অযোগ্য সরকারি কর্মচারীর এত বিশাল পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সিরিয়াস না হওয়ার ফলে এবং অনেক বাঙালি কৃষক আগ্রাসী উপস্থিতির কারণেও চাকমাদের মনে চরম সংশয় ও অসহায়ত্ব কাজ করছিল।

চূড়ান্ত পর্যায়ে চাকমাদের বাঙালিদের কর্তৃত্বের মধ্যে ভবিষ্যত গড়ে তুলতে হবে এমন দুর্ভাবনার আশঙ্কা বিরাজ করছিল এবং আংশিকভাবে তাদের এমন পরিস্থিতির দিকেই ঠেলে দেয়া হচ্ছিল বলা যায়। কাচালঙের পুনর্বাসন কাজে উদ্বাস্তুদের যখন নৌকায় স্থানান্তরিত করার কাজ চলছিল তখন অভিযোগ উঠেছে অনেক চাকমার গৃহপালিত শুকর নৌকায় তুলতে বাঁধা দিচ্ছিল বাঙালি মাঝিরা। কাজেই এসকল অসহিষ্ণু পরিস্থিতিতে বহু চাকমা কাচালঙে পুনর্বাসিত হওয়া থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে। অপরদিকে ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই পুনর্বাসিত হওয়ার যার যার বিকল্প পছন্দ (অপশন) চূড়ান্ত করতে চাপ দেয়া হচ্ছিল। এমন এক অস্থিরতার পরিবেশে কাপ্তাই বাঁধের শিকার হাজার হাজার পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের সঠিকভাবে পরিচালনা ও পরামর্শদানের অভাব তাদের চরম সংকটে ফেলে দিয়েছিল।